2019年11月12日(火)19:00より、小牧商工会議所会館4階大会議室にて、「繋げよう拡大の輪」と題して、会員拡大委員会の設営にて、一般社団法人小牧青年会議所2019年度11月度例会を開催いたしました。

司会を務める大野副委員長

開会セレモニー時の林優治君、川崎君、落合君、林博仁君、貝沼君、志村君

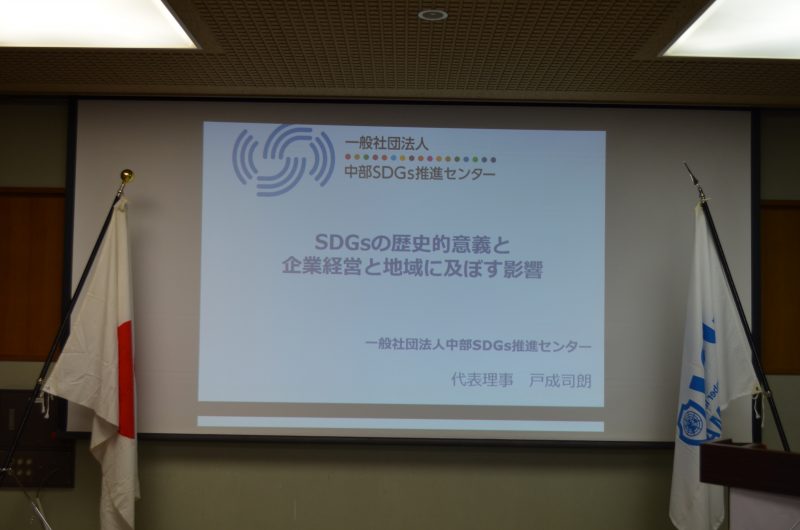

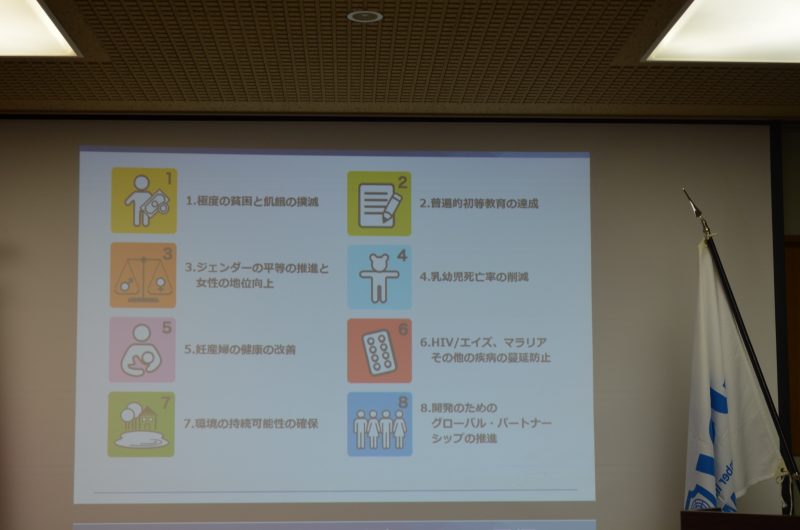

佐藤理事長の挨拶のあと、会員拡大委員会杉本委員長から、全国各地のLOMにおいてメンバーが減少し、青年会議所全体の会員数が3万人を切るような状況のなかでも、拡大活動に革新的な手法を取り入れ、メンバーを増やしているLOMが存在することに触れて、一般社団法人小牧青年会議所が今後まちづくり運動を行っていくためには、革新的な拡大活動を取り入れるとともに、拡大候補者や仮会員と既存メンバーとの交流を深めることを通して、一人でも多くの仲間を入会に導いていくことが大切であると考え、会員拡大についてメンバー同士が意見を交わし、拡大に向けた意識を高め、拡大の輪を繋げる機会とするべく、本例会を開催した旨説明がありました。

杉本委員長の趣旨説明のあと、他LOMにおける会員拡大に関する状況や、多くのLOMで会員が減少しているなかでも会員数が増加を続けているLOMもあること、そうしたLOMではどういった取り組みを行っているか等について、新入会員の林優治君から報告がありました。

調査結果を報告する林君

林優治君の報告に続いて、岡田君から、本年度、一般社団法人小牧青年会議所が新たに導入した、仮入会制度について説明がありました。

仮入会制度について説明を行う岡田君

林君、岡田君による報告に続いて、苅谷君が進行役となり、3名の新入会員に対して、入会前のJCのイメージ、入会を決めた経緯、入会後に経験してよかったこと等について、インタビューを行いました。

進行役の苅谷君

インタビューに応じる新入会員の貝沼君

同じく、新入会員の川崎君

同じく、新入会員の落合君

インタビューでは、入会する前は、JCは飲み会ばかりしている交流団体というイメージだったけれど、実際に入会してみると、仕事も家庭もあるなかで、皆が時間を捻出して真剣に議論を交わし、事業構築に取り組んでおり、多くの学びの機会のある団体だというふうにイメージが変わったといった趣旨の話や、右も左も分からないなかで自分のことを気にかけ、細やかなフォローをしてくれたことで事業等に参加しやすくなったといった趣旨の話、新入会員と仮会員の合同事業を通して、新入会員と仮会員が一丸となることができただけでなく、既存メンバーと打ち解けて話をすることができるようになり、一般社団法人小牧青年会議所への帰属意識を持つことができたといった趣旨の話を聞くことができました。

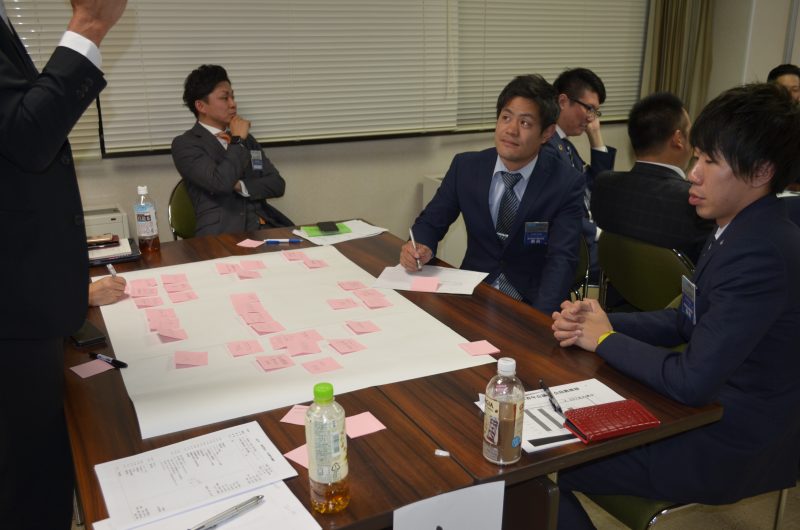

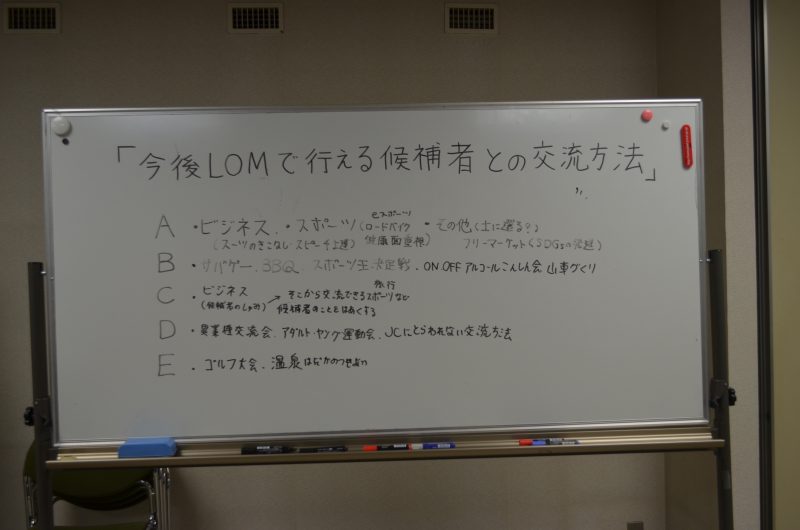

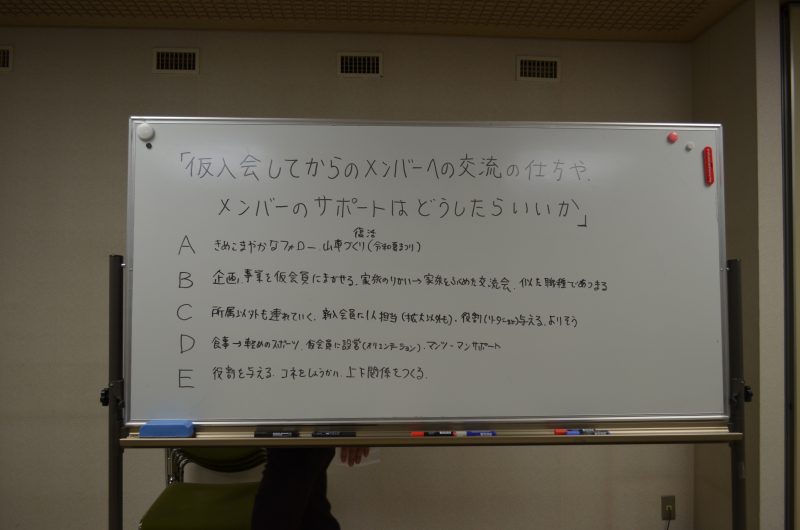

新入会員へのインタビューに続いて、メンバーをAからEまでの5つのグループに分け、①今後LOMで行える候補者の方々との交流方法②会員拡大をするときに何が大事なのか③仮入会してからのメンバーとの交流の仕方やサポートをどうしたらよいかという3つのテーマについて、グループディスカッションを行いました。

会員拡大に関するテーマについて頭をひねり、議論を交わすことで、改めて会員拡大について考えを深め、拡大活動に対する意欲を高めていきます。

自由闊達にディスカッションを行うグループもあれば・・・

なにやら悩んでいるグループも・・・

ある程度意見が出揃ったら、グループ毎にどんな意見が出たのかを発表します。

発表のトリを務めるのは、2020年度会員拡大委員会委員長予定者の土屋君。グループディスカッションで出てきた様々な手法を活かし、次年度の会員拡大へ繋げる決意を新たにします。

発表結果をまとめたもの。拡大候補者となる20歳から40歳までの青年経済人との交流を深め、多くの方に一般社団法人小牧青年会議所の魅力を伝え、新たな仲間になってもらうために、色々なアイディアが出されました。

ディスカッション終了後、杉本委員長から、会員拡大に関して活発な意見が交わされ、革新的な手法も数多く出てきた様子から、会員拡大に向けて意識が高められたと感じたこと、そして本例会で出たアイディアを次年度の会員拡大に繋げていけるよう、会員拡大委員会として、次年度へしっかりと引き継ぎを行っていく旨、本例会の総括がありました。

最後に、11月度例会をご設営いただきました、蛯原副理事長、杉本委員長をはじめとする会員拡大委員会の皆様、本当にお疲れ様でした。

担当委員会より例会を終えてひとこと(会員拡大委員会委員長杉本真一君)

本年度の会員拡大委員会では、10名の新入会員の入会を目標に掲げ、日々拡大活動に取り組むとともに、一般社団法人小牧青年会議所メンバーの資質向上と、拡大活動に対する意識変革を目的として、2月度例会と11月度例会を開催いたしました。

本年度は、先輩諸兄や一般社団法人小牧青年会議所メンバーをはじめとする、様々な方からご支援をいただいたおかげで、10名の新入会員の入会という目標を達成することができたほか、新入会員を含む、会員拡大委員会メンバーの支えがあって、2度の例会や、入会認承証授与式や新入会員・仮会員の合同事業等、多くの委員会事業を無事に実施することができ、多くの人に支えられていることを実感することができる一年でした。

会員拡大委員会の担当例会は、11月度例会が最後となりますが、委員会事業として卒業証書授与式があり、6名の卒業生を送り出す大仕事が残っていますが、1年間自分を導いてくれた蛯原副理事長、どんなときも委員長である自分を支えてくれた大野福委員長をはじめとする会員拡大委員会メンバーがいれば、卒業生を盛大に送り出すことができると確信しています。

最後に、支えてくれた委員会メンバー、そして当委員会の担当として自分に寄り添い、時に厳しく、時に優しく指導してくれた蛯原副理事長、本当にありがとうございました。

担当委員会より例会を終えてひとこと(担当副理事長蛯原義裕君)

杉本委員長は、理事を務めるのは本年度が初めてでありながら、会員拡大委員会の委員長の重責を担うこととなり、一年間、本当に大変だったと思います。

私は、担当副理事長として、委員長が1年間を通して成功体験を積み重ね、委員長という「役」を通して人間として大きく成長する機会にしてもらいたいという思いから、2度の例会はもちろんのこと、各種委員会事業、そして昨今なかなか達成できないでいた、二桁の人数の会員拡大という目標を達成してもらいたいという想いで、1年間、杉本委員長の指導役を務めてきました。

議案作成から事業実施、会員拡大活動に至るまでかなり細かく指導を行ってきたと感じていますし、やるべきことも非常に多く、その内容も多岐にわたるなかで、委員長としてはなかなか大変だったかと思います。

そのようななかでも、杉本委員長はへこたれることはなく、自ら進んで行動し、委員会メンバーをはじめ多くの人々を巻き込んで活動を展開してきました。その結果として本年度は10名の新入会員の入会という目標を達成することができ、一般社団法人小牧青年会議所メンバーの資質向上や会員拡大に関する意識変革を起こすことができたとのだと感じています。

杉本委員長は、委員会メンバーをはじめとする多くの人に支えてもらったおかげで、ここまで無事に事業を行うことができたと話しており、それは事実ではあるのですが、同時に、委員会メンバーを巻き込み、その他のメンバーを巻き込み、OBの先輩諸兄を巻き込み、更にはJCとつながりのない市民も巻き込で、自らを支えてもらうことのできる関係性を築くことができたのは、杉本委員長自身が熱意を持って、誠実に活動を続けてきたからであり、杉本委員長自身の「人間力」の高さによるところが大きいと感じています。

私自身も、本年度の経験を次年度以降に活かし、杉本委員長のように、多くの人を巻き込んで事業を展開できるような人財を育てられるような人間になっていきたいと思います。

このあとも卒業証書授与式が控えており、会員拡大委員会としてはなかなか気も休まらない状況が続きますが、ここまでやってこれた杉本委員長、そして委員長の率いる会員拡大委員会であれば、多くのメンバーを巻き込み、皆の記憶に残るような、すばらしい卒業証書授与式を実施してくれるものと確信しています。

最後に、本年度の会員拡大委員会の事業の開催にご協力いただいた皆様、そして会員拡大にご協力をいただいた皆様、本当にありがとうございました。